研究者にとって、博士号は「足の裏の飯粒」と言われる。「取らないと気持ち悪いが取っても食えない」 誰だか知らないが上手いことを言ったものだと感心する。本稿ではその飯粒について、私の経験を中心に綴ってみたいと思う。

博士号の取得に関する一般的な参考書・手引き書の類を書くことは難しい。たとえ工学系に限ったとしても、専門分野によっても、学位を申請する大学によっても、主査をしていただく先生によっても、基準・考え方・やり方は千差万別であり、一般論としてはほとんど何も言えないからである。それでも課程博士の取得については、Web上などにいくつか参考になる文書が載っているのに対し、論文博士の取得については、ほとんど見当たらないようである。

実は私は自分の博士号の取得に関して、皆を納得させられるだけの研究業績を積み上げた結果では必ずしもないことを自覚していて、恥ずかしく思っている。従って本稿は、これから博士号(特に論文博士)の取得を目指す方々に、「これほどダメな研究者でも博士号を取ることは可能である」ことの一例を示したものにしたいと思っている。本稿を、ある意味では反面教師として、自信向上のための題材として、役立てていただけることを願っている。

但し私は、恥ずかしい研究業績で博士号をいただいたことを強調することが、結果的に、私の研究を指導し見守って下さった上司や同僚、博士論文の審査をして下さった先生方をケナしているように思われかねないということを恐れている。私にはそのような意図は全く無い。もしそのように読めるようなことがあれば、それはひとえに私の書き方の不手際に責任がある。

1962年生まれの私は学部2回生(1982年)の実習において、初めてコンピュータ(デジタルの)に触った。大型計算機センターには、TSS端末はあったがパンチカードもまだ併用されていた時代である。実習では、FORTRANで有限要素法のプログラムを作ってシミュレーションした結果をレポートするものがあったことを記憶している。自分でプログラムを書けなかった私は、有限要素法のプログラムリストが丸ごと載っている本を買ってきてそれを手で打ち込み、走らせたが全然動かず、もちろんバグがどこにあるかも皆目わからず、レポートには「動きませんでした」とだけ書いた上で、悔しかったので苦労して打ち込んだプログラムリストのプリントアウトをどっさり添えて提出したはずである。単位をもらえたかどうかは忘れた。ちなみにこの年は16ビットパソコン(当時は「マイコン」と呼ばれていた)として一世を風靡したNECのPC-9801シリーズが新発売されたほか、500円硬貨、カード式公衆電話、CDプレーヤなどが初登場した年である。本質的にいい加減な性格の私は入口でつまづき、プログラムを一文字間違うだけでロクに動作しなくなるコンピュータというものにつくづく嫌気がさした。そのことは、私がその実習から5年後(1987年)に修士論文をワープロでなく手書きで書いた!ことからも、うかがえよう。この頃には既に「一太郎Ver.3」を始め、日本語ワープロソフトは大学研究室レベルにはかなり普及していたのだが。

私は大学・大学院修士課程を電気工学科で過ごした。A教授の研究室に配属されて、「電気理論」に分類される分野を勉強することになった。具体的には、オペアンプをハンダづけしたり、鉄共振回路の振動現象に関してアナログコンピュータの出力をペンレコーダでグルグル描くなどの、地道な実験をしていた。

のんびり学生時代を過ごしていた私は、自分の将来(就職先)について漠然としたイメージしか持てず、ある首都圏のテレビ局が大学3年生を対象に募集していた技術研修に無邪気に応募し、同局に約2週間滞在してテレビ制作現場を肌で体験して喜んだりしていた(1984年3月頃)。ニブい私は、テレビ制作現場を純粋に楽しんでいただけで、この研修が実は技術職員採用の青田買いであることにすら気づかず、研修終了時に幹部面接が行われると聞いて「なぜだろう?」と本当に理解できなかった。面接で「大学院に進学するつもりです」と答えて、途端に場がシラけてしまった。場違いなところに身を置いていたことを悟り、楽しかったが気まずい終わり方になった研修であった。

学部4回生になっても、いろいろな可能性だけは確保しておこうと、国家公務員採用上級甲種試験(現在のI種試験)(電子・通信分野)を受験したり、母校に教育実習に行って教員免許取得を目指したり、フラフラしていた。当時、電気工学科では、国家公務員試験を大学院入学試験の予行演習的に捉えていて、気軽に受験する風潮があった。受験料は無料だし^_^;;。

|

|

| 国家公務員試験会場 | 教育実習中の職員室 |

結局私は大学院修士課程に進学することになり、学部時代にダイレクトメールで送られてきた就職案内の山を捨てるに際して、記念写真を撮った。ヘルスメータで量ったら、約80kgになった。この資料は、私が請求したわけではなく、勝手に送りつけられてきたものばかりである。電気工学科の私になぜ「イトマン」や「山一證券」などから就職案内がジャカスカ届くのか、理解できなかった。でも当時、電気工学科の同級生で銀行や証券会社へ就職した者が結構いたのは事実である。私が学部を卒業したのは、後に「バブル経済が始まった年」と称されるようになった1985年。この写真は、就職活動が「超売り手市場」だった時代の象徴である。

|

そういえば、数学の教員免許を取得した私に、担任だった先生から、母校に数学の教師として来ないか、と誘われたが、「大学でもう少し勉強します」と謝絶したこともあった。

|

|

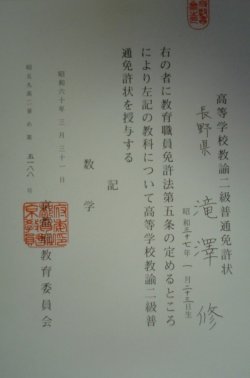

| 高等学校教諭2級普通免許状(数学) (現在の1種免許に相当) |

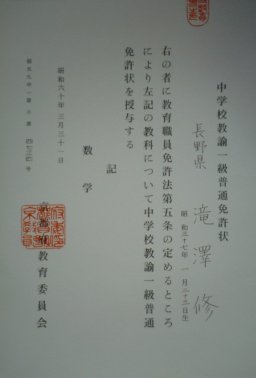

中学校教諭1級普通免許状(数学) (現在の1種免許に相当) |

教員免許といえば、修士課程の入学式の前夜に母が脳出血で倒れ、私は看病のために入学式を含め修士1回生の最初に大学へほとんど行けない時期があった。私は学部時代に高等学校2級免許を取得していたので、大学院修士課程で工業科教育法を1科目履修するだけで、工業科の高等学校教諭1級普通免許(現在の専修免許)を取得できるはずであったが(それ以外の必要単位はすべて、修士課程修了に必要な単位でもあったので、免許取得のためだけに別途履修する必要は無かったはず)、当時の私の大学では工業科教育法は2年に1回しか開講されず、修士1回生の年度初めに上記の事情で履修届を出しそこなったため、私は同免許の取得を果たせず修士課程を修了することになった。仮に取得していたからといってその後の職務に役立つことは全く無かったが、私は就職後に情報科教育法の教科書を分担執筆する機会があり、数学でなく工業(高等学校)や技術(中学校)の教員免許を取っておいたほうが良かったかなぁ、と感じたことはある。

さて、修士2回生の就職相談の時期がやってきた。将来設計を漠然とすら考えていなかった私は、とりあえず就職を先延ばしする意図で、「博士後期課程に進学しようかと考えているんですが」とA教授に告げた。一瞬の気まずい沈黙の後、A教授が口を開き、うろたえたような声で発した言葉は、「反対はしませんけど…」。私はその重苦しい雰囲気に耐えられず、その場を逃れる意図で「もう少し考えてみます」と答え直した。それからしばらくした日に、実験室にA教授がやって来て「どうすることにした?」と私に問うた。私は教授室へ場所を変え、「就職する方向で考えます」と答えた。一瞬の沈黙の後、A教授が小声で連慮がちに発した言葉は、「そのほうがいいかもしれないね。」 その時のA教授の安堵した(喜びを抑えた)顔を、私は今でも忘れられない^^;;。後から聞いたところでは、A教授は私の博士後期課程進学の可能性について困り果てながらも学科主任らと色々相談して下さっていたようである。

修士課程修了まであと半年となった夏頃から、さすがの私も就職に関して焦りだし、同期生と一緒に東京方面へ会社見学に足繁く通うようになった。(写真はいずれも1986年夏)

|

|

|

| 厚木電気通信研究所(神奈川県厚木市) | NHK放送技術研究所(世田谷区) | 富士電機(東京都日野市) |

|

|

|

| 横河北辰電機(東京都三鷹市) | 成蹊大学(東京都武蔵野市) | 日立製作所中央研究所(東京都国分寺市) |

この頃から私は、漠然と「公的な仕事をしたい」と思い込むようになった。何を理由に「公的な仕事」を希望していたのかはよくわからないが、顧みるに、私の親・兄弟・叔父などの中に、民間企業に勤めていた者がほとんど無く(多くは大学か国立研究所勤務の教員か研究者)、「会社員」という身分を自分の中でイメージしにくかっただけのような気がする。そんなこともあって、地元に就職することも視野に入れ、1986年度に「電子工学」という新たな採用区分が設けられた京都府上級職員採用試験を、「これも縁だ」と思って受験してみたりした。面接官から「どういう仕事をすることになるとお考えですか」と尋ねられた際に、受験前に私なりに調べていた知識を使い、「京都府立中小企業総合指導所(現在の京都府中小企業技術センター)というところで仕事をすることになるのではないでしょうか?」と答えたところ、私の指導教官(A教授)がその指導所の特別技術指導員をしていたことから、私の受験がA教授に知れるところとなり(つまり私は指導教官に相談もせず勝手な就職活動をしていたわけで)、私はA教授に呼び出され、「君が受験して、京都府庁は騒ぎになっている(初めて設けた試験区分で、国立大学の修士級が受験するとは想定していなかったから)。どうするつもりだ?」と困った顔をされた。当時、国家公務員試験の合格者名は発表日の10月1日に新聞に掲載されたのだが、私の名前が載っていなかった(2年前に既に合格していたし、掲載されるとしても本籍地=当時の私の場合は長野県の新聞のはず)のを見て、京都府庁から電話がかかってきたり(国家公務員試験に不合格なら京都府庁に就職してくれるだろうという期待から)、後のフォローに苦労した記憶がある。今から思えば、本当に無神経な学生だったことが恥ずかしい。

|

|

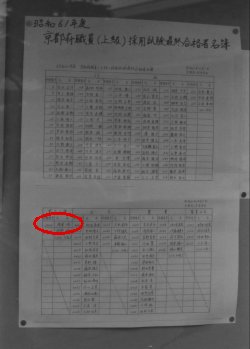

| 京都府職員採用試験場 | 合格発表の掲示(赤丸が私) |

学部4回生の時に国家公務員試験に合格して、中央省庁または国立研究所に就職する権利(3年間有効)を保持したまま大学院修了を控えていた私は、行政官か研究者かどちらにするか迷いながら、霞ヶ関や筑波を訪問して回った。その中で、通産省の計量研究所に気に入られた。面談では「大学のサークルで写真や映画を撮っていて、コンテストで入賞したこともあります」と、研究とはまるで関係ないアピールをしていたのだが、そのユニークさ?がかえって好印象を与えたのかもしれない。結局、筑波という未開の地(当時は)への赴任を躊躇し(当時、筑波では研究者の自殺が多いことがマスコミを賑わしており、研究所の掲示板には「いのちの電話」のポスターが貼ってあった)、最終的に郵政省電波研究所に就職を決めた時に、私は筑波までもう一度出向き、計量研究所にそのことを報告した。対応をして下さった担当者は、「(わざわざ筑波まで報告に来るなんて)なかなか出来ないことですよ。」「逃した魚は大きいなぁ...」と溜息をついていた。電波研究所から正式に内定を受けた時にも、無神経な私にしては珍しく気を遣い、その担当者におわびを兼ねた報告の手紙を送った。それに対してその担当者から、「研究者が研究に専念できる期間は一生のうちでせいぜい十数年だけだと認識して頑張って下さい。」といった、研究者の先輩として示唆に富む懇切丁寧なご返事をいただいたことが印象に残っている。その担当者は後に計量研究所の所長にもなられたと記憶している。計量研究所は独立行政法人産業技術総合研究所の一部となり、組織は無くなったが、私は今でも計量研究所に対しては申し訳ないような複雑な思いを抱いている。その一方で、電○技□総△研◇所の見学では、「公務員試験の成績順位はもちろん重要だよ。今の所長は第1位で合格しているんだしねぇ。」と言われ、なんだかなぁ、と感じたことを覚えている。国家公務員試験の合格通知には、成績順位(何人中何番)が明記されており、中央省庁ではその順位が採用に際して重要な意味を持つとは聞いていたが、研究所でもそうなのか?と私は怪訝に思ったものである。(私の順位は確か、下の方だったように記憶している^_^;;) 結局、電○技□総△研◇所とは、「採用面接をしたいと思いますが、どうされますか」と電話がかかってきた時に、「あっ、もう電波研究所に内定しました」と答え、あっさり縁が切れた。

|

|

|

|

| 通常残業省 | 官庁の前で“カンチョー”をしているところ | 取り壊される直前の特許庁旧館 | |

|

|

|

|

| 郵政省電波研究所(東京都小金井市) | 通産省工業技術院電子技術総合研究所(筑波) | 通産省工業技術院計量研究所(筑波) | |

|

|||

| 宇宙開発事業団(東京・浜松町) |

私は修士課程を修了した1987年4月に、郵政省電波研究所(現・情報通信研究機構)に就職した。 私が配属されたのは「音声研究室」であった。電波伝播や宇宙通信などが研究分野の中心だった同研究所にとっては音声研究室は数少ない情報工学系の研究室であった。当時、同研究所は、公務員削減やマイナスシーリングのあおりを受けて毎年定員と予算が削られ、人件費が総予算の半分以上を占めているという絶望的状況で意気消沈しており、「就職希望者にとって極めて広き門」だった時代である。同期の8人のうち、博士は1人だけで、修士が6人、学部卒が1人であった。

|

|

|

| 正門にて | 国家公務員合同初任研修(代々木・オリンピックセンター)。看板横で手を上げているのが私。当時外務省新人だった小和田雅子さん(現・皇太子妃)もこの会場にいたはず... | 初任給と給料袋。当時は現金支給でした。さて、おいくらでしょう? |

音声研究室は、私が入所した春に室員の大異動があり、事実上、私の配属直前にO大学から移ってきた新人のY室長(専門は音声信号処理)が1人と、主任研究官が1人だけという状態であった。コンピュータもロクに触ったことのない新人の私を見て、Y室長が「音声に関連する研究」、「土台が無くても立ち上げられる、過去の類似研究をサーベイする必要の少ない、競争相手のいない研究」、「新体制になって早く世に出られるように、人目を引く研究」、などの条件を勘案した結果、私に「駄洒落理解の研究をやれ」と指示した。併せて私に指示したことは、「学位(博士号)を取ることを目指せ」であった。

Y室長は、論文博士を取得するために、以下のことに留意せよと言った。

このころ私は、第一級無線技術士(現在の第一級陸上無線技術士)の資格を取った。

【写真:試験会場の日本工学院専門学校(東京・蒲田)】

私は学生時代に取った単位によって予備試験が免除になった。郵政省電波研究所で仕事をするためには、実験無線局の運用が必要なことが多く、そのために無線技術士の資格取得はかなり重要視されていた。当時の企画調査部長からは研修中に、「初・中級職(現在の2、3種)の人は第一級無線技術士の資格を、上級職(現在の1種)の人は博士号をとってもらうことが必要。」と言われたことを覚えている。もっとも、私が進んだ音声信号処理の分野では、この資格はほとんど役に立たないが... 私が取り損なった高等学校工業科(1種)教員免許を、第一級陸上無線技術士の資格と実務経験とで取得する方法もあるそうで、いつの日かひょんなことから役立つことがあるかもしれない。

私は学生時代に取った単位によって予備試験が免除になった。郵政省電波研究所で仕事をするためには、実験無線局の運用が必要なことが多く、そのために無線技術士の資格取得はかなり重要視されていた。当時の企画調査部長からは研修中に、「初・中級職(現在の2、3種)の人は第一級無線技術士の資格を、上級職(現在の1種)の人は博士号をとってもらうことが必要。」と言われたことを覚えている。もっとも、私が進んだ音声信号処理の分野では、この資格はほとんど役に立たないが... 私が取り損なった高等学校工業科(1種)教員免許を、第一級陸上無線技術士の資格と実務経験とで取得する方法もあるそうで、いつの日かひょんなことから役立つことがあるかもしれない。

ところで、「技術士」という資格があるが、第一級陸上無線技術士は「技術士」の一カテゴリーではなく、全く無関係である。詳しくは知らないが、「技術士」はもっと偉い資格であると私は理解している。

私はY室長の指導で、毎年春と秋に、2つの学会(電子情報通信学会、日本音響学会)の全国大会(研究発表会)において必ず発表することになった。研究が進んでいようがいまいが、ノルマとして発表した。この時代の私の発表のタイトルを見ると、「〜についての検討」、「〜の構想」、といった、中身の無いものが並んでいる。机上で検討しただけで計算機シミュレーションによる検証を全く伴っていなかったからである(プログラムを書けなかった)。毎回、今後の課題として「計算機シミュレーションによって実証する予定」と記述した発表を数年に渡って続けたのは、心臓が強かったとしか言いようがない。いつまでもこんなことでは困ると考えたY室長が、プログラム慣れしていない私に勉強すべきコンピュータ言語としてとりあえず勧めてきたのがprologであった。当時はprologをベースとした第5世代コンピュータプロジェクトが盛んに活動していた時代であり、多くの研究者にとって新しい言語だったので、スタートラインが同じという点で私にハンディキャップが無いと判断したものと思われる。私が入所した年(1987年)に組まれた、黒字減らしのための補正予算によって整備したミニコン(メインフレームとパソコンとの中間ぐらいの大きさ・性能のコンピュータ)に、Y室長が以前いたO大学からprolog言語で書かれたプログラム(大学院生が片手間に作ったもの)を移植し、悪戦苦闘して使っていた。フリーウェアやシェアウェアのソフトをゼロから作り上げることのできる方々を、私はつくづく尊敬してしまう。

1989年8月号に、電子情報通信学会論文誌が「新しい音声処理技術特集」を組むことになった。新天地の研究所に移ってきて早く音声処理研究のコミュニティに踊り出ることを目指していたY室長は、私に「無理してみるか?」(投稿してみるか?)と言った。かくして私は不十分な実績のままで処女論文の執筆に突入することになった。執筆に際して私は、「査読で落とされない論文の書き方」(いわば「お化粧の仕方」)に特に細かい指導を受けた。Y室長が私に特に強調したのは、以下のことであった。

「新規性」「有用性」「信頼性」のどれか一つは秀でているように見える書き方にせよ。君の研究の場合は、他に例を見ない「駄洒落研究」であるという新規性を徹底的に強調せよ。1988年末が特集号の原稿締切だったが、編集委員からまだ間に合うと言われたので、年が明けても論文原稿修正に明け暮れた。といってもよくあるパターンであるデータ取りでねばっていたのならば研究者として立派かもしれないが、そうでなく「落とされない論文の書き方」を目指して文言をあれこれひねっていたのである。かくして1989年1月9日(月)、平成になって最初の平日に、電子情報通信学会本部(東京・芝公園)へ原稿を持参した。第1回目の査読結果は「条件付採録」となったが、その条件とは、音韻記号列の表記法がおかしいという指摘など、本質的でない微修正を求めるものに過ぎなかった。採録への期待は膨らんだ。そして同年3月、採録が決定した(^o^)V。Y室長は、「この論文は新規性がズバ抜けていて、有用性や信頼性がどこかへ吹き飛んでしまったんだね」と、誉め言葉ともケナし言葉ともつかないことを言いつつ、「これは大きいよ」(博士号取得への大きな1歩だよ)と誉めてくれた。

「音声言語における隠された意味構造の検出」博士論文にまとめることを念頭に置いて、将来、研究の方向が少々変化していっても困らないような論文の書き方にするように、とのことだったので、この論文のタイトルは非常に広く解釈できる表現になっている。このタイトルなら将来、仮に音声情報処理分野の中でどの方向へ向かっていったとしても、この論文を博士論文の成果リストに加えることができる。

電子情報通信学会論文誌, Vol.J72-D-2, No.8, pp.1313-1319 (1989). …1本目

「音声言語における「地口」の検出方法の検討」なお当時の私は論文上では「駄洒落」ではなく、格調高く「地口」(じぐち)という用語を用いていた。

聴覚言語障害 Vol.18, No.2, pp.47-57 (1990). …2本目?

電子情報通信学会で受賞対象となった発表は、「ファジィ集合による言語連想関係の強度表現」というものであった。駄洒落の理解には、土台になる単語と、ひねって重ねた別の単語との間に意味的関連性があることを手がかりとする場合が多い。その関連性を機械によって検出する方法として、ある単語から別の単語を連想する際の想起の度合いを定量的に表現(言語連想強度)し、その値を付加した単語データベースを用いることを考えたのである。これは、認知科学分野にも関わる壮大な(実現不可能な?!)データベースの構築である。一方、所属する研究室は当時、科学技術庁から「ファジィ理論の応用」に関する予算をいただいており、私も言語連想強度をファジィ数で表現する検討をした。その検討結果を発表したものが受賞したのである。なおこの言語連想機能の研究に関連して、心理学に走った時期もある。日本心理学会に入会し、同学会の大会で発表(ポスターセッション)をしたこともある。この言語連想強度に関する研究では、結局1本も論文化はできなかった(要するに中身が無かった)が、学会の賞という形で成果として残せたので、まぁいいかと思っている。ちなみに両賞をいただいた後は、私は両大会での発表はしなくなった(現金な奴だ!)。この頃になると私は「駄洒落の研究者」として音声言語研究者の間で知られるようになり、とりあえず所期の目標は達成できたかに見えていた。

電子情報通信学会で受賞対象となった発表は、「ファジィ集合による言語連想関係の強度表現」というものであった。駄洒落の理解には、土台になる単語と、ひねって重ねた別の単語との間に意味的関連性があることを手がかりとする場合が多い。その関連性を機械によって検出する方法として、ある単語から別の単語を連想する際の想起の度合いを定量的に表現(言語連想強度)し、その値を付加した単語データベースを用いることを考えたのである。これは、認知科学分野にも関わる壮大な(実現不可能な?!)データベースの構築である。一方、所属する研究室は当時、科学技術庁から「ファジィ理論の応用」に関する予算をいただいており、私も言語連想強度をファジィ数で表現する検討をした。その検討結果を発表したものが受賞したのである。なおこの言語連想機能の研究に関連して、心理学に走った時期もある。日本心理学会に入会し、同学会の大会で発表(ポスターセッション)をしたこともある。この言語連想強度に関する研究では、結局1本も論文化はできなかった(要するに中身が無かった)が、学会の賞という形で成果として残せたので、まぁいいかと思っている。ちなみに両賞をいただいた後は、私は両大会での発表はしなくなった(現金な奴だ!)。この頃になると私は「駄洒落の研究者」として音声言語研究者の間で知られるようになり、とりあえず所期の目標は達成できたかに見えていた。

1992年頃になると、電子情報通信学会論文誌への掲載から3年経ち、そろそろ次の論文が出ないとおかしい頃になった。しかしバブル期よろしく「虚業」を続けてきたことがツケとなり、データを出せないのではなく、それ以前に何をしたらいいのかがわからなくなって右往左往していた。焦った私は、猿のような発表を論文誌でも試みざるをえなくなり、駄洒落のタイプ分けに関してアイデアベース(=思いつき)のものを電子情報通信学会の英文論文誌に投稿するべく英語で原稿を書いてみたが、Y室長曰く「これでは投稿してもムダだ」ということになり、書いた原稿は日本ファジィ学会誌に(遠慮して)ショートノートとして使い回すことにした。同学会誌に投稿した理由は、会員でなくても投稿できる、電子情報通信学会ではショートノートは著者の顔写真が載らないが同学会誌には載る(カッコいい)、できたての小さい学会だし査読が甘いかもしれないという不謹慎な予測があったためである。さらにひどいことに、元の原稿は駄洒落としての評価値の算出方法について考察したに過ぎないものだったのが、日本ファジィ学会誌へ使い回すために、評価値の数値のみをファジイ数に置き換えてみただけという、デッチ上げも極まれりというものであった。投稿した結果は当然アウチであった。それでも私はしつこく原稿の使い回しを考え、これを研究所が発行する論文誌へ投稿した。ショートノートとして投稿したが、事務処理中にいつの間にか論文扱いに化けていて、論文として採録された。同論文誌には論文とショートノートの区分があるのだが、これまでショートノートの投稿はほとんど無かったので著者に断らず論文にされたらしい(なんちゅう論文誌だ)。ちなみにこの論文誌で不採録になった例を私は聞いたことがない。

"Characteristics of Some Sorts of Connotations in Spoken Language"電子情報通信学会論文誌が1994年8月号に「マルチモーダルインターフェースと要素技術特集」を企画することになった。私は例によって思いつき的な内容のものを書いて投稿した(どんな内容だったかも忘れた)が、アウチとなった。この1992〜3年頃が私にとって精神的に最も苦しかった時期である。この時期は私は研究以外の諸雑用へ積極的に関わり、研究から逃げていた面もあった。年齢も30歳代に突入し、ビギナーズラックで1本目が早い時期にすんなり通ったために、かえって後が続かない状態に陥っていたといえる。逆に助走期に時間をかけてしっかり足腰を鍛えておけば、初めは論文を書けなくてもやがて立て続けに書けるようになるはずであったと思われる。また、研究テーマ選びに際しては、当たり前のことだが、論文を何本も書ける発展性のあるテーマを選ぶべきである。修士は「問題解決能力」、博士は「問題発見能力」を身につけていることを証明する学位だという。問題発見能力を磨かなければ博士には手が届かない。駄洒落だけに取り組んでも限界が見えていたので、私は他のテーマに転進することを考えた。「転進」とは、旧軍が「退却」と言うのを避けるために使った用語だが、私の意味も似たようなものである。将来、博士論文にまとめる際に困らない程度になら研究テーマをシフトしても大丈夫だと聞かされていた私が次に目をつけた言語表現は、「アイロニー」(皮肉)であった。

Journal of the Communications Research Laboratory, Vol.40, No.3, pp.171-178 (1993). …3本目?

アイロニー(皮肉)とは、テストで0点をとった生徒に対して「君は賢いねぇ」と言うような、状況と反対の誉め言葉を使うことで貶しを強調する言語表現である。1993年、私はアイロニー表現が自然言語処理の対象としてまだ注目されていないこと、イントネーションの微妙な操作が理解に深く関わっていて、音声研究にも関連している表現であること、などに気がつき、自分の次のテーマにしようと考えた。新規性を強く主張すれば、駄洒落の最初の論文のように、机上の検討だけでも論文を書けるかもしれない(オイオイ^^;;)。私は「駄洒落研究の夢よもう一度」という気分であった。1993年秋の情報処理学会自然言語処理研究会で初めてアイロニー研究を発表しようとした時、上司のY室長は私がアイロニーの研究に取りかかることには懐疑的であった。「駄洒落研究をやめるのか」と言われ、これまでの実績が無駄になるよと言われたようで私は気持ちが揺らいだ。自分としては駄洒落研究をやめるつもりはなく、対象を拡張したに過ぎないのだ、と言い聞かせていた。こんな状況の中で、対話システムの研究をしていた隣の研究室のI室長が、私のアイロニー研究に興味を持ってくれたことは幸いであった。

この年、神戸市外国語大学と研究上の交流が始まり、同大学の先生の協力で、アンケート形式によって駄洒落とアイロニー表現の収集を行った。

1994年春、Y室長が退職(私立大学へ移籍)した。私の就職以来7年弱の間お世話になったY室長は、客観的に見ると考え方が多少歪んでいたかもしれないが(スミマセン)、右も左もわからなかった私に「研究とは」「研究者とは」「論文とは」を叩きこんでくれた恩師である。

1994年、隣のI室長が私を第2著者にしてアイロニーに関する論文を人工知能学会誌に投稿し、すんなり採録になった。このことは私には大きな刺激となった。論文は概念的な内容で、計算機シミュレーションなどは行っていないものであった。

「対話のモデルに基づくアイロニーの一定式化」調子に乗って私も1994年秋に、自分が検討してきたアイロニー表現の自動検出手法について、前述の神戸市外大で収集したアイロニーデータを分析考察した結果、およびprologによるごく簡単な計算機シミュレーションを添えて、勇んで投稿した。1回目の査読者コメントはカラいものであったが、なんとか修正して無事採録となった(^o^)V。

人工知能学会誌, Vol.9, No.2, pp.283-289 (1994). …4本目(但し第2著者として)

「アイロニー表現検出の一手法」これは私が事実上初めて自力で書いたマトモな論文であり、採録になった時は本当に嬉しかった。長いトンネルを抜け出た気分であった。

人工知能学会誌, Vol.9, No.6, pp.875-882 (1994). …5本目(実質的には2本目)

「記述された『併置型駄洒落』の音素上の性質」ちなみに「自然言語処理」では、「論文」と「技術資料」の区別は、誌面上には表記されない。本誌の目次での区別のみである。従って別刷だけを見せれば技術資料でも論文と思わせることが可能である?!(オイオイ^^;;)

自然言語処理, Vol.2, No.2, pp.3-22 (1995). …6本目?(論文じゃないけど)

"Formulation of Irony Based on a Dialogue Model"IJPLは形ばかりの査読はあるものの、実は、編集長をしているルーマニアの研究者の個人的嗜好による論文誌の色彩が強く、編集幹事である前述の神戸市外大の先生から推薦されたら採録されないことは事実上無い、というシロモノである。

International Journal of Psycholinguistics, Vol.11, No.1, pp.75-86 (1995). …7本目?

アイロニーへのテーマ拡張の成功に味をしめた私は、さらに同じ手法で論文を書けないかと思案した。そして、やはりまだ自然言語処理の対象としては注目されていなかった「XはXだ」(例:約束は約束だ)というトートロジー(同語反復表現)を対象に選んだ。この頃になると、私は自分が書いた論文の価値と、学会論文誌の傾向がわかるようになってきた。その結果、本研究については手っ取り早く論文を書いて、前述のIJPLに拾ってもらうことにした。

"A Computational Model for Understanding Rhetorical Tautologies"電子情報通信学会論文誌に始まり、投稿先が年々ショボくれた論文誌へ落ちていく過程がありありとわかる。(「ショボくれた」が不穏当ならば「発行部数の少ない」)

International Journal of Psycholinguistics, Vol.13, No.1, pp.55-65 (1997). …8本目?

私は自分の出身大学に論文博士のお世話になることは考えなかった。出身研究室のA教授はもちろん分野が全く異なるし、私の論文を審査していただけそうな分野の教授が出身学科(電気工学科)には見当たらなかったのである。出身学科で博士の審査をしてもらうのなら語学試験の免除などの特典があるらしいが、私の審査をしてもらえそうな他学科(情報工学科など)では免除にならず、それなら出身大学にお世話になるメリットは全くないことになる。

1996年春、元上司のY元室長を介して、Y元室長の出身大学であるO大学のM教授に論文博士のお世話を打診した。研究分野が近いので、私はM教授と一応面識はあった。M教授は快く引き受けて下さった。本格的に動き始めたのは同年5月23日で、最初に提出を求められたのは履歴書と業績リスト(学会誌, 国際会議などの区別をしたもの)であった。また、既掲載論文のうちに重複がどれ位あるのかや、博士論文を書いたときの各章の内容と掲載論文との対応を示すことを求められた。当時、仲介して下さったY元室長に私は、「学位は取ってしまえば何でも一緒という気持ちと、取るなら胸を張れる内容で取りたい、という気持ちとが交錯していますが、動き出した今としては前者の気持ちに傾いています。」と心情を吐露したら、「それでいいです。後者で頑張ると、いつまで経っても取れないよ。本当に、自分で満足できる内容で完成させてから書けるひとは、少ないです。通常は、とりあえず取っておいて、自分の仕事はそれからゆっくりします。今の学位制度はそういうモノです。年を取っても学位をもっていない人というのは、立派な内容で(完璧にしてから)取ろうと思っていた人だと思ったらいいです。」とアドバイスされた。

8月23日にM教授の研究室を初訪問し、意見交換や諸手続きについて伺った。その訪問時にM教授からいただいたアドバイスは、以下のようなものであった。

------------------------------------------------------------------- 公聴会(9月6日) [判定]この内容で学位論文を書いてもいいか? ―NG→ ふりだしに戻る OK ↓ 論文執筆,副査に提出(10月頃)・下見依頼・修正 ↓ 論文印刷(11月頃) ↓ 幹事会に論文を提出(12月頃) ↓ 最終試問(非公開)(12月頃) 外国語試験等 [判定] ―NG→ ふりだしに戻る OK ↓ 学位審査委員会にて審査(1997年2月頃) [判定] ―NG→ ふりだしに戻る OK ↓ 授与(1997年3月頃) -------------------------------------------------------------------私は8月29日に、大学時代の同級生や同じ分野の研究仲間に、公聴会の開催案内を送信した。

------------------------------------------------------------------- 論文草稿第1版を主査/副査に提出 10月7日 主査/副査による論文下見1回目 10月7日〜29日(3週間) 1回目の修正意見の聴取 10月30日頃 論文第1回修正作業 10月30日〜11月8日 論文草稿修正版を主査/副査に提出 11月11日頃 主査/副査による論文下見2回目 11月11日〜15日(5日間) (意見通りの修正がなされていることの確認) 2回目の修正意見の聴取 11月18日頃 論文最終修正作業 11月18〜22日 論文を印刷所に持込み 11月22日頃 論文刷り上がり 11月27日頃 論文と学位申請書を大学院掛に提出 11月28日までに(幹事会の3週間以上前) 幹事会 12月19日(第3木曜日) 最終試問(非公開)/外国語試験 12月下旬 主査が論文審査委員会報告書を提出 1月 工学研究科委員会で投票 2月 -------------------------------------------------------------------博士論文のタイトルは、

「日本語修辞表現の工学的解析」

とした。(元のタイトル案は「日本語修辞表現の工学的解析に関する研究」であったが、K副査のくどいという意見により「に関する研究」を外した) そして10月7日に草稿第1版を書き上げ、主査・副査の研究室に持参して下見をお願いした。 実はこのころ、私の父が末期ガンで入院しており、第1版を提出したその足で病院を見舞った。写真は病床の父に博士論文の草稿を届けた場面で、私が手に持っているファイルが草稿である。父はこの6日後(1996年10月13日)に逝去した。父は私の出身大学の名誉教授(数学)で、理学博士であった。息子の私が学位に手が届いたところまで見届けてもらえたことで、かろうじて親孝行を果たせただろうか....

実はこのころ、私の父が末期ガンで入院しており、第1版を提出したその足で病院を見舞った。写真は病床の父に博士論文の草稿を届けた場面で、私が手に持っているファイルが草稿である。父はこの6日後(1996年10月13日)に逝去した。父は私の出身大学の名誉教授(数学)で、理学博士であった。息子の私が学位に手が届いたところまで見届けてもらえたことで、かろうじて親孝行を果たせただろうか....------------------------------------------------------------------- Date: Thu, 20 Feb 1997 20:23:20 +0900 To: taki@crl.go.jp (Osamu Takizawa "otaki") Subject: Re: Dr. thesis 滝澤様 長い間ごくろうさまでした.本日の教授会で正式に博士号の授与が決定いたしました. 良かったですね. おめでとうございます.不手際ばかりで申し訳有りませんでした. -------------------------------------------------------------------3月17日に、18日付けで学位を授与するという正式通知がO大学から届いた。学位記授与式は25日に学外の公会堂で執り行われた。年度末に修士および課程博士と一緒の授与となったため、授与対象者が大勢来ていた。傍聴席には私の義父と妻が来た。

博士号取得は得か損かを考えると、博士号は研究者にしか価値が無いかどうかという疑問に行き当たる。「研究が好きで好きで,研究でメシを食って行きたいと強く思わないなら,(博士号取得は)絶対やめるべき」という、羽尻氏@ATR(当時)の意見がある。私は必ずしもそうではないと思う。むしろ研究者以外の道を選ぶ者も、これからはどんどん博士になるべきではないかと思う。幸い、文部科学省の大学院重点化の方針により、博士号は今後ますます取り易い時代になっていくはずである。

私は博士号を取得して半年後に一旦研究の現場を離れ、研究所の企画部門を経て、郵政省(現・総務省)通信政策局の技術開発推進課というところで1年余り、課長補佐をしていた。

つまり情報通信技術の研究開発政策に携わる行政官の末席を経験した。霞ヶ関の中央省庁において博士号を持つ行政官は、厚生労働省(医学)や文部科学省(理・工学)にはそれなりの数がいると思われるが、当時の郵政省では、私の知る限りでは、私1人だけだったと思われる(注)。米国では科学技術を所掌する行政機関にはPhDを持つ職員が大勢いると聞く。日本でも研究開発に関する政策に携わる行政官ぐらいは、自らが研究経験を持つ人間であること(博士であること)が今後は必須条件ではないだろうか。

つまり情報通信技術の研究開発政策に携わる行政官の末席を経験した。霞ヶ関の中央省庁において博士号を持つ行政官は、厚生労働省(医学)や文部科学省(理・工学)にはそれなりの数がいると思われるが、当時の郵政省では、私の知る限りでは、私1人だけだったと思われる(注)。米国では科学技術を所掌する行政機関にはPhDを持つ職員が大勢いると聞く。日本でも研究開発に関する政策に携わる行政官ぐらいは、自らが研究経験を持つ人間であること(博士であること)が今後は必須条件ではないだろうか。

これとは別に、行政官をしていた当時の日常的な経験を述べよう。電機、情報関係の大手企業は、私の部署にさまざまな技術開発に関する政策の提案を持ってきた。その際、説明者(営業あるいはフィールドエンジニア)に私が「工学博士」と書かれた名刺を差し出すと、サッと顔色が変わった。そして「後日改めて詳しくご説明に伺います」と概要だけを説明して逃げるように帰っていき、再説明の際には研究所の理博やら工博やら4,5人を説明要員として引き連れてきた。このように、中央省庁は技術のことなどわかっちゃいない、と企業にナメられないようにするためには、私の博士号はそれなりに役に立ったように感じる。但し逆に省内的には、「技術のことなら博士に聞けば何でもわかる」と誤解されてしまう危険もあった。例えば私は大臣官房技術総括審議官(郵政省における技術官僚のトップ)に呼び出され、「今度ATRがこんな報道発表をしたのだが、解説してもらえないか」、と、私の専門外の光デバイスに関する資料を示されてアタフタしたこともあった。

(注)平成12年度郵政本省採用者(行政職)には、博士卒が2名いたとのことである。これからは日本の行政官にも博士が増えていくことが期待される。

課程博士とは、大学院博士課程に入学して、授業料を納めて所定の単位を取得し、博士論文の審査に合格して博士になれる制度である。それに対して論文博士は、大学院学生ではない人が博士論文を書いてどこかの大学院に提出し(実際には提出に至る前に提出先の教授と十分に調整しておく必要があるが)、審査に合格すれば、課程博士と同等の能力があると認められて博士になれる制度である。

博士号は今後ますます取り易い時代になっていくと述べたが、これは課程博士の話であり、逆に論文博士は今後とりにくい時代になると思われる。博士は各大学の裁量によって出されるものではあるが、文部科学省は博士課程の拡充を認める代わりに、論文博士制度に対しては抑制の方針を打ち出している。例えば新設の大学院大学では、論文博士は出さないであろう。そんなものを出したら大学院大学の存在意義自体を問われることになってしまうからである。論文博士でなく、社会人大学院や夜間大学院などを充実させる方向が現在の流れである。大学院に入学せず博士になれる日本の論文博士制度は、世界的に見てもあまり例のない制度と私は聞いている。(注1)

私が所属している情報通信研究機構(当時・通信総合研究所)では、採用後に博士号を取得することは、取得してから採用されるよりも給与的に損であった。公務員の給与は、俸給表における給与上昇カーブの傾きに対応する「級」と、横軸に対応する「号俸」(単純に1年に1号俸ずつ上昇)との組み合わせ(3級8号俸とか)によって決まるが、博士は初任給が同年齢の職員より1号俸上からスタートする(つまり1年先輩の扱い)。公務員は採用時の条件をずっとひきずる仕組みになっており、この1年差はずっと残る(注2)。キャリアとノンキャリアの区別が入省時の採用試験区分によって決まり、以後は能力とは無関係に引きずられ続けるのと同じである。もっとも、生涯賃金や勤続年数に依存する退職金の額までも含めて比較すれば、博士課程なんぞに進学せず早く就職してしまったほうが得であろう。但し終身雇用制度や年功序列制が崩壊しつつある昨今では、このような損得勘定も的確ではないかもしれない。

(注1)2005年4月14日、中央教育審議会の大学院部会が、論文博士の制度を将来的には廃止すべきだとする中間報告案をまとめたとのこと。

(注2)この格差は情報通信研究機構(当時・通信総合研究所)の制度変更により解消された。役所にはもともと、何かの際に雇用者側の裁量で1号俸upさせることができる「特別昇給」という制度があり、当時の通信総合研究所では従来は労使交渉の結果全職員に均等に特別昇給が行き渡るようになっていたが、この悪平等の慣行をやめ、業務上の著しい業績があった者に重点的に特別昇給が適用されるようになった。しかし「著しい業績」は客観的に判断が難しいので、とりあえずわかり易い「入所後に博士号を取得した職員」を対象にすることになったようである。実は私はこの新制度の適用第1号だったりする^_^;;。

最近博士号を取った人から貰う名刺には「博士(工学)」などと書かれていることがあることにお気づきだろうか。これは学位規則の改正に伴い1991年7月1日から、学位名称は「博士(専攻分野)」と表記し、専攻分野の名称については、学位を授与する各機関が専攻科名に基づいて付けることになったためである。その結果、それまでの博士号は「理学博士」「農学博士」など種類が限定されていたのに対し、例えば「博士(国際関係学)」といった細かい専門区分の博士号を柔軟に出せるようになった。この制度改革によって最も恩恵を受けたのは心理学分野の人達ではないだろうか。それまで心理学は生理系なら医学博士、それ以外なら文学博士というように股裂き状態であり、文学博士は飛びきり取得が困難な博士号なので、博士号を取れない心理学者が大勢いた。それが「博士(心理学)」を独立させることが出来、相変わらず取得が難しいと思われる「博士(文学)」と袂を分かつことができたのである。ちなみに工学の場合は工学博士がそのまま「博士(工学)」に移行した関係なので、「博士(工学)」の人でも名刺に「工学博士」と刷り込んでいる人が多い。私は、研究所では研究者相手に名刺を渡すことが多いので正確に「博士(工学)」と刷り込んでいるが、行政官をやっていた当時は通用しやすい「工学博士」と刷り込んでいた。

なお、「工学博士」は英語ではDoctor of Engineering (略称はDr.Eng.)だが、「博士(工学)」はDoctor of Philosophy in Engineering なので略称はPh.D.となるようである。

さらに、もっと昔の博士号は大学名の付かない「工学博士」だったが、昭和30年代に大学名が付く「○○大学工学博士」と称するように制度が変わった。律儀な人は名刺に「○○大学工学博士」と刷り込んでいる人をたまに見かける。ちなみに1996年に72歳で亡くなった私の父は大学名の付かない理学博士であった。父が勤めていた(そして私が卒業した)大学の職員名簿を見ると、名誉教授(老年)は「工学博士」、現役の教授(壮年)は「○○大学工学博士」、助手クラスの若手は「○○大学博士(工学)」と、正確に区別されて表記されているので面白い。教授なのに「○○大学博士(工学)」なんて人がいるのを見ると、「この教授はようやく最近学位を取られたんだな〜」ということが一目瞭然である。京都大学職員録の平成8年版の中から、平成3年頃に定年退官した名誉教授のページを見ると、大学名無しの○学博士、大学名付きの○学博士、博士(○学)の3タイプの学位が混在していることがわかる(画像)。また同じ年の職員録の現職職員のページを見ると、教授は大学名付きの○学博士ばかり、助教授は大学名付きの○学博士と博士(○学)とが混在、助手は博士(○学)ばかり、という具合に、年齢による変遷がわかって面白い(画像)。

明治大正期の小説家・夏目漱石は、大の博士号嫌いだったことで知られている。小説執筆に専念するために東京帝国大学の英語講師を辞任して朝日新聞社に入社した後に、文部省から文学博士号を授与するという通達があり、漱石は文部省と押し問答した挙句に、送られてきた学位記を返送した、いわゆる「博士辞退事件」を起こしている。博士論文を書いていないばかりか、本人の同意も得ずに一方的に授与を決めて学位記を送りつけてきたというのだから、凄い時代である。それ以前から漱石は、多くの私信において、博士号をけなす文面を書いている。「我輩は猫である」では、若い物理学者へのお見合いを斡旋する人が博士号の有無にこだわっていることに対して登場人物が不機嫌になる描写があり、「虞美人草」では、博士論文を執筆中の自己中心的で視野の狭い文学者が登場しているなど、漱石の博士号嫌いを示す証拠は、作品中の随所に見られる。

明治44年(1911年)8月に明石で行った講演「道楽と職業」の中で、漱石は以下の通り述べたそうである。(参考文献より引用)

あなた方は博士と云うと、諸事万端人間一切天地宇宙の事を皆知って居るように思うかもしれないが全く其反対で、実は不具の最も不具な発達を遂げたものが博士になるのです。それだから私は博士を断りました。(中略)博士の研究の多くは針の先で井戸を掘るような仕事をするのです。深いことは深い。掘抜きだから深いことは深いが、如何せん面積が非常に狭い。(中略)現に博士論文と云うのを見ると存外細かな題目を捕えて、自分以外には興味もなければ知識もない様な事項を穿鑿しているのが大分あるらしく思われます。所が世間に向っては唯医学博士、文学博士、法学博士として通っているから恰も総ての知識を有って居るかの様に解釈される。あれは文部省が悪いのかもしれない。

そして、コレラ博士、腸チフス博士、赤痢博士などのように、その人が修めた限定された専門領域だけを明示してはどうかと皮肉ったそうである。これについては我が国では1991年に「博士(○学)」の表記制度が導入されて、ようやく僅かに前進したことになる。漱石の頃と現代とでは時代が異なっているが、漱石の言う「博士論文と云うのを見ると存外細かな題目を捕えて、自分以外には興味もなければ知識もない様な事項を詮索しているのが大分あるらしく思われます。」という一節は、現代の我々にも耳の痛い話ではないだろうか。

漱石のほかに、19世紀の英国の物理学者マイケル・ファラデーも博士号嫌いだったそうで、これらの人々の博士号にまつわるエピソードは、以下の参考文献に詳しい。

小山慶太, "漱石とあたたかな科学", 文藝春秋, ISBN4-16-349780-3, 1995年.

私は研究を始めて10年弱で博士になった。メーカ等と違い、自分の研究に専念できる恵まれた立場であったのだから、もっと短期間に取得できるはずだったかもしれない。

博士号の持つ本当の価値は私にはまだよくわからない。私の周囲には、博士号を持っていなくても研究者として優秀で人間的にも尊敬できる人もいれば、博士なのに「コイツが研究者人生を選んだのは間違っているんじゃないか?」と思いたくなるような輩もいる(私もその一人なのかも。。。。)。取るに足りない称号のようではあるが、研究に関係する仕事に従事している者にとっては、「足の裏の飯粒」でありつづけるものなのかもしれない。

私の博士論文は、国立国会図書館で閲覧できますが、99.9%同じ内容の論文(謝辞以外は一字一句同じ)が、通信総合研究所季報, Vol.44, No.4, pp.183-219, 1998 に掲載されていますので、ご参照下さい。電気通信、電波科学、地球物理学系の大学図書館で閲覧できると思います。

滝澤修のトップページへ戻る

|

2005年5月24日更新 |